「幣串」(へいごし、へいぐし)は、

「上棟式」の時に本来棟に飾った

「棟札」「幣束(串)」「弓矢(破魔矢)」の一つです。

最近は、「棟札」や「弓矢」は省略して、

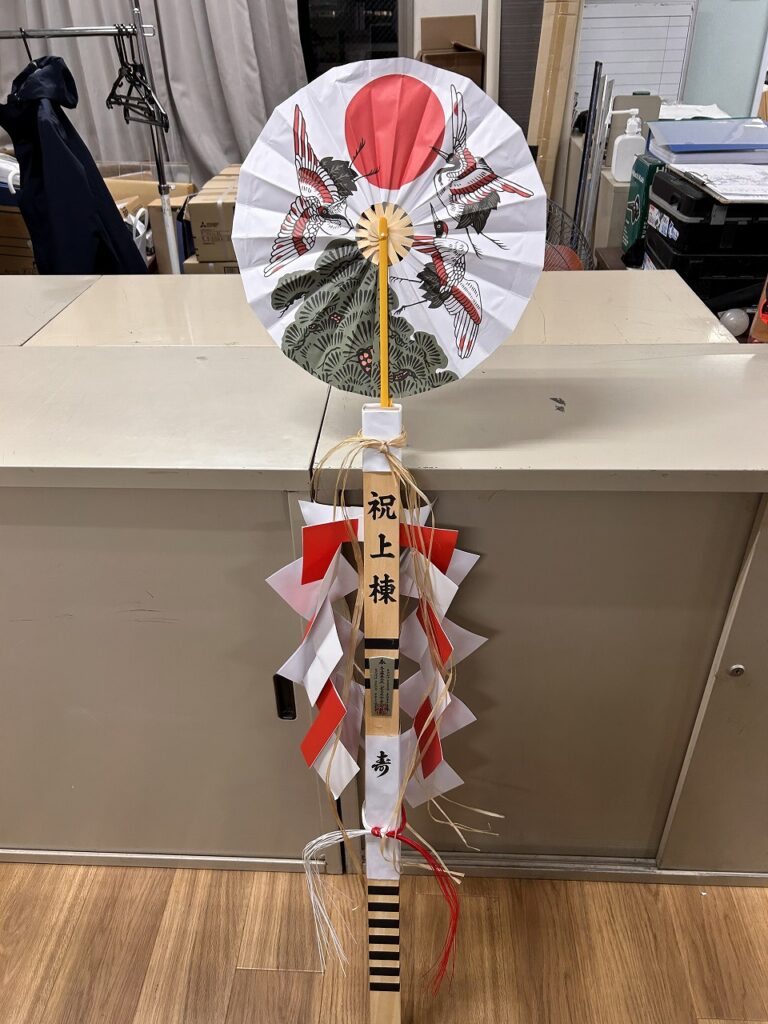

「幣串」(へいごし、へいぐし)に「御幣」(ごへい)を取り付け、

それに「棟上げ期日」と「建て主名」及び「工事者名」を書き入れ、

「棟札」代わりにして、そのうちの1本を、

完成後も天井内に取り付けたままにし、

家内安全・魔除けの意味で「家の守り神」として

建物が解体される末代まで保存しておきます。

昔は、3mの柱が使われていました。

棟梁送りによって棟梁の家まで運ばれて、棟梁への祝儀となりました。

そして棟梁は、自分の家を建てる時にこの「弊串」を柱として使い、

建て主との繋がりを表しました。

最近では1m程度の短いものが使われています。

棟式(棟上式・建前)の棟上終了後に、

屋根の木組みの束と呼ばれる部分に取り付けます。

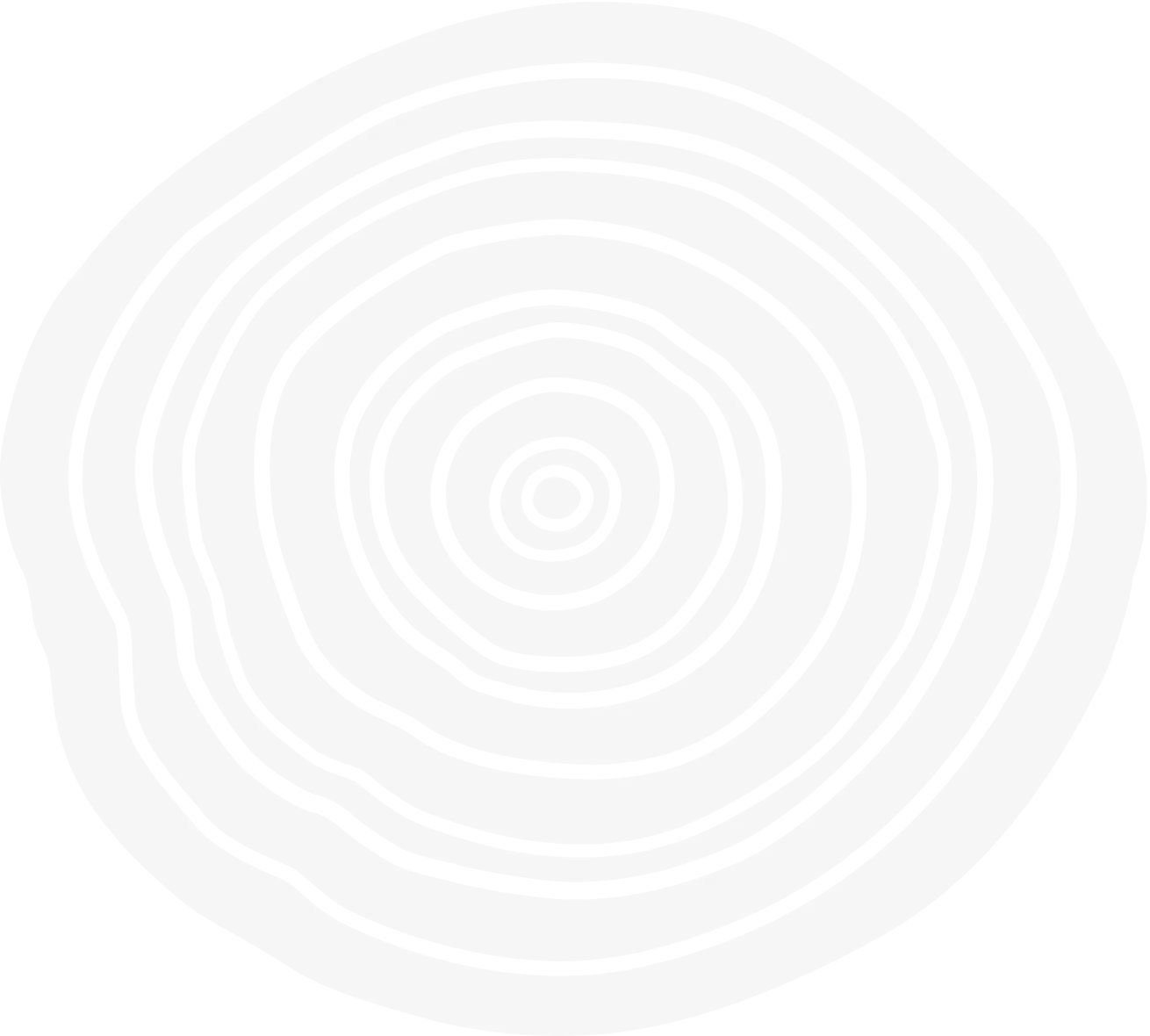

角材に祝上棟などと書き込み、

紅白の古式折り紙や紙製の扇、

金箔や銀箔またはそれらに代わる金、銀紙などで装飾しています。

弊社スタッフが前日に作成をしております。

丁寧に、汚れないように。

そして、完成です。

明日の上棟式にお持ちします。そして、永遠に屋根裏に設置されていきます。